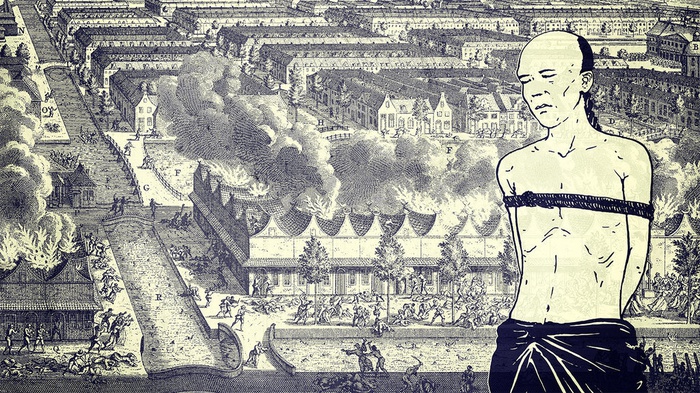

Selama 13 hari di bulan Oktober 1740, VOC membantai warga Cina di Batavia.

“Seluruh jalanan dan gang-gang dipenuhi mayat, kanal penuh dengan mayat. Bahkan kaki kita tak akan basah ketika menyeberangi kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat itu,” demikian kesaksian G. Bernhard Schwarzen dalam buku Reise in Ost-Indien yang terbit tahun 1751.

Schwarzen termasuk pelaku sejarah berdarah yang dimulai pada 9 Oktober 1740. Ia adalah salah satu serdadu VOC yang turut melakukan “pembersihan” warga Cina di Batavia (sebutan lama untuk Jakarta). Selama 13 hari, ribuan orang Tionghoa dibantai tentara Belanda. Tidak kurang dari 10 ribu jiwa melayang dalam tragedi yang terkenal dengan nama Geger Pecinan itu.

Geger Pacinan dikenal pula sebagai Tragedi Angke, merujuk nama daerah di pesisir utara Jayakarta atau Sunda Kelapa. Awalnya, Batavia –yang menjadi pusat kekuasaan VOC– dibangun di atas puing-puing kota pelabuhan Jayakarta sebelum dipindahkan lebih ke tengah atau wilayah Jakarta Pusat sekarang.

Pembersihan Imigran CinaTindakan keji Belanda itu merupakan puncak masalah kependudukan di Batavia. Orang-orang Cina dan peranakan merasa resah karena Gubernur Jenderal VOC saat itu, Adriaan Valckenier, memberlakukan kebijakan keras untuk mengurangi populasi etnis Cina di Batavia yang saat itu dianggap sudah terlalu banyak.

Mulailah pengiriman orang-orang Cina dari Batavia ke wilayah koloni Belanda lainnya, termasuk Sri Lanka atau ke Afrika (Paul H. Kratoska, South East Asia, Colonial History: Imperialism Before 1800, 2001:122). Yang menjadi persoalan dan membuat resah, ada rumor mengerikan terkait pemberlakuan kebijakan tersebut.

Terdengar kabar, orang-orang Cina yang dikirim ke Sri Lanka atau Afrika Selatan dengan kapal itu dilemparkan ke laut sebelum tiba di tempat tujuan (Jocelyn Armstrong, et.al., Chinese Populations in Contemporary Southeast Asian Societies, 2001:32). Isu ini tak pelak menyebabkan kepanikan bagi kalangan orang Cina di Batavia.

Maka, mereka lantas membentuk gerakan perlawanan terhadap pemerintah VOC. Willem G.J. Remmelink (2002:164) dalam Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743, menuliskan bahwa orang-orang Tionghoa itu berkumpul, mempersenjatai diri, dan mulai menyerang unit-unit penting, termasuk pabrik-pabrik gula.

September 1740, situasi bertambah panas karena gerakan perlawanan semakin kerap terjadi. Salah satunya adalah insiden di Meester Cornelis (kini Jatinegara) dan Tanah Abang. Orang-orang Cina membunuh 50 serdadu Belanda yang membuat Valckenier murka dan mengirimkan 1.800 tentara untuk membalasnya (Dharmowijono, Mengenai Kuli, Klontong, dan Kapitan: Citra Orang Tionghoa dalam Sastra Indonesia-Belanda 1880-1950, 2011:302).

Valckenier pun menggelar rapat darurat dengan Dewan Hindia pada 26 September 1740 dan ingin agar dilakukan tindakan tegas untuk membasmi gerakan yang mengancam stabilitas itu. Namun, Gustav Willem Baron van Imhoff selaku Ketua Dewan Hindia tidak setuju (Benny G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik,2008:113).

Sidang digelar beberapa kali lagi karena masih terjadi perdebatan alot dari kedua belah kubu yang bersilang pendapat. Hingga akhirnya, van Imhoff terpaksa menyetujui cara Valckenier karena ancaman ternyata semakin nyata, apalagi setelah benteng Batavia dikepung oleh kelompok pemberontak Tionghoa itu.

Banjir Darah di BataviaSejak Valckenier menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada 1737, populasi orang Tionghoa di Batavia meningkat pesat seiring lesunya perekonomian dunia (Greg Purcell, South East Asia Since 1800, 1965:14). Gelombang imigran dari Cina pun berdatangan ke Nusantara, termasuk membanjiri Batavia.

Pada 1740 itu, jumlah imigran Cina dan keturunannya (peranakan) yang bermukim di dalam benteng Batavia menembus angka 4 ribu orang. Sementara yang hidup di luar tembok jauh lebih besar, yakni mencapai 10 ribu orang.

Tanggal 8 Oktober 1740, orang-orang Tionghoa dari wilayah sekitar Batavia, termasuk Tangerang dan Bekasi, turut bergabung dalam pemberontakan. Jumlah mereka tidak kurang dari 10 ribu orang. VOC pun melawan. Thomas Stanford Raffles (1830) dalam The History of Java mencatat, 1.789 orang peranakan Cina terbunuh dalam insiden ini.

Valckenier mengerahkan pasukan militer yang lebih besar pada 9 Oktober 1740. Sejak pagi hari, ratusan serdadu Belanda disebar untuk “membersihkan” orang-orang Tionghoa di Batavia, baik yang menetap di dalam benteng, maupun yang ada di luar tembok.

Aksi keji pun terjadi. Hampir seluruh orang Cina yang ditemukan, tua-muda, pria-wanita, bahkan bayi hingga lansia, dihabisi dengan membabi-buta. Bahkan, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit pun tidak luput dari pembantaian (Lilie Suratminto, “Pembantaian Etnis Cina di Batavia 1740”, Jurnal Wacana, April 2004:24).

Polemik kian membesar, bahkan turut melibatkan kalangan lokal setelah beredar isu bahwa orang-orang Cina berencana memperkosa perempuan lokal, membunuh para lelakinya, atau menjadikannya sebagai budak (Setiono, 2008:114). Maka, kaum pribumi dari berbagai suku yang ada di Batavia pun bergabung dengan VOC untuk membantai etnis Tionghoa.

Valckenier memanfaatkan situasi ini dengan menggelar sayembara. Ia menjajikan hadiah besar untuk setiap kepala orang Cina yang berhasil dipancung (Hembing Wijayakusuma, Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke, 2005:103). Dampaknya signifikan. Ratusan orang Cina ditangkap dan disembelih di halaman Balai Kota Batavia, termasuk para tahanan.

Pembantaian berlangsung setidaknya hingga 22 Oktober 1740, belum termasuk rangkaian upaya pembersihan setelahnya. Tidak kurang dari 10 ribu orang Cina tewas, dan 500 orang lainnya luka berat, juga lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar baik oleh serdadu VOC maupun kaum pribumi (W.R. van Hoevell,Batavia in 1740, 1840:447-557).

Aksi berdarah yang mirip genosida alias pemusnahan etnis ini kemudian dikenal dengan istilah Chinezenmoord (Pembunuhan Orang Tionghoa), selain Geger Pacinan atau Tragedi Angke dalam ungkapan lokalnya.

Angke sendiri konon berasal dari dua kata dalam bahasa Hokkian: ang yang artinya “merah” dan ke yang berarti “sungai” (Alwi Shahab, Betawi: Queen of the East, 2002:103). Dengan demikian, “angke” dapat diartikan “sungai merah”, semerah banjir darah kaum Tionghoa yang dibantai di Batavia pada 1740 itu.

Inilah salah satu cerita paling berdarah, juga perih, dalam sejarah Nusantara.